sem retorno

Joaquim Coelho

NO 26

- Partilhar 08/05/2022

Há um sol

frívolo que opta por mentir um pouco, dando

sinal de vida por altura em que as portas do

autocarro se abrem finalmente; sem olhar

sequer para os outros passageiros amontoados

na paragem do Hospital Conquest, ele entra.

Demora apenas o tempo de percorrer

meio-autocarro e de se sentar e o sol

desaparece, para já não ser esperado por

ninguém ― ninguém minimamente realista, pelo

menos ―, no decurso dos próximos dias.

Inconscientemente, e ao mesmo tempo que a

temperatura se acinzenta também

consideravelmente dentro do transporte

público, todos os fechos de correr se fecham

mais um pouco; todos os botões desabotoados

se reabotoam. Cruzam-se braços, fecham-se

(melhor) as janelas que parecem

entreabertas, repõe-se a luva que tinha sido

retirada só para manusear o passe

electrónico à entrada.

É verdade

que o ar-condicionado está ligado, mas,

à

excepção do vento, as condições

meteorológicas dentro do bus

não são

assim muito diferentes das da rua.

Às 8 e 25 da manhã, o condutor habitual do autocarro da carreira 26 (ou 26A; é a mesma coisa

[1]) ― um "gémeo-separado-à-nascença" de Armand Assante ― liga o motor. Os fumadores mais resistentes, que tinham permanecido serenamente agarrados ao seu pecado, a apenas alguns passos do autocarro, indiferentes ao Beast From The East [2] que sopra rude de leste, violento e sem obstáculos ao longo da Ridge, agitam-se de súbito e, tal qual um grupo de liceais, apavoradas com a ideia de um flagrante por parte de um contínuo, livram-se prontamente das beatas fumegantes e apressam-se a entrar.Assim que todos entram e se sentam, o veículo arranca suave e ruidosamente; segundos depois, o irmão de Assante acelera ― com um sorriso feliz ― pela rua larga afora.

Lá ao fundo, já depois de uma famosa capela, mesmo ao virar à esquerda, para Harrow Lane, a já atrasada chuva começa, por fim, a fazer-se ouvir, grada, sólida, bruta e obstinada contra o tejadilho do autocarro e abafando, por uns momentos até, o trabalhar barulheiro do motor. Até chegarem lá abaixo, ao entroncamento onde a estrada desagua ― em plena Sedlescomb Road ― rolam numa opacidade parda.

Um puré

de merda gris.

Nada de novo. Avante.

O autocarro vai

pejado de menos-jovens e de velhos. Sentado

num banco mais recuado, os ombros que se

expõem à minha vista são uma amostra de

mercado perfeita sobre caspa e pêlos de cão.

Uma representação fiel da população branca

da velha Brittannnia: desistentes escolares,

quarentões ganzados, tatuados e os

rejeitados mais variados da sociedade; todos

sonolentos, todos acotovelados, todos

desordenadamente espalhados pelos bancos

uniformemente surrados da viatura utilizada

pela Arrow, a companhia de transportes

públicos de Hastebourne. Todos sem nada que

se assemelhe a entusiasmo, preparação... ou

desejo ― não seja por isso ― de mais um dia

a puir os traseiros nas caixas registadoras

ou a raspar os cotovelos das fardas mal

lavadas na reposição de produtos, por entre

os sempre bem iluminados corredores das

instituições comerciais mais brilhantes do

reino de Sua Mui Graciosa Majestade. Aqui

Tesco e Argos... MacDonald's; ali,

Sainsbury's e além, um da Co-op; e lá nas

filas da frente, um casal Marks & Spencer,

ele e Sportsdirect, ela.

É como se

as maiores empresas inglesas de retalho

tivessem ido jantar fora, devorado uma

significativa parte da sociedade britânica à

refeição e vomitado, depois, para dentro

deste autocarro.

Hastings/Faro 2018

[1]

As carreiras 26 e 26A são carreiras

de percursos circulares semelhantes,

mas que variam no sentido em que são

executadas: o 26A "gira" no sentido

dos ponteiros do relógio e o 26,

obviamente, ao contrário do

anterior;

[2]

"Beast From The East" a "Besta Do

Leste" é o nome dado a um vento

muito frio, originário da Sibéria,

que sopra regularmente no Sussex

durante os meses de Inverno;

OLHOS CASTANHOS SÃO OLHOS NEGROS

ou

Uma Fábula Cautelar de Fricção Científica

- Partilhar 12/02/2042

Querido

leitor:

Apesar de viver no mesmo planeta

que tu, por vezes tenho a sensação que vivo

num universo paralelo. Moro num pequeno

país, mas o que te vou contar poderia

passar-se em qualquer outro — grande ou

pequeno — visto que o mal de que te vou

falar parece estar a alastrar a todos os

países do mundo.

Se te conto apenas como

cá tudo se passou é porque me parece que o

caso do meu país é uma história cautelar

exemplar, embora possua contornos tão

irrealistas que até parece impossível que

algo semelhante possa alguma vez ter

acontecido.

Moro numa nação onde

aproximadamente metade da população tem

olhos castanhos e a outra metade olhos

negros. Eu, por exemplo, tenho olhos

negros.

Mas não é essa a única

diferença, claro. Há imensas desigualdades

sociais reais entre os cidadãos da minha

pátria: económicas, culturais, educacionais,

financeiras... enfim, uma verdadeira nação

capitalista do século XXI.

No

entanto, leitor, e não sei exactamente

quando tudo começou, aconteceu-me um dia, há

uns bons anos atrás, reparar que alguns

meios de comunicação, empurrados pelas redes

sociais da época e pela ambição de certas

agendas políticas, começaram a demonstrar um

interesse especial pela cor dos olhos dos

cidadãos. Um grupo, em especial,

destacava-se pelo seu activismo mais...

sonoro, vamos chamar-lhe assim.

A

sua causa? O apoio incondicional a (uma

pequena minoria de) pessoas de olhos

castanhos que, nunca percebi bem porquê, se

"auto-intitulam", se "sentem", enfim, como

pessoas de olhos negros. São os chamados "Transcromáticos

Oculares Negros" e a quem, daqui em

diante, me referirei como

"trans-oculares-negros" ou apenas

"trans-oculares".

Olhos castanhos são olhos negros.

Parece

estranho, eu sei. Começa com o facto que os

"sentimentos" de cada um não são exactamente

factos científicos e segue que a ciência há

muito que possui todas as explicações

necessárias para justificar as diferentes

colorações dos globos oculares dos humanos.

Mas tudo bem, tudo bem...

A princípio

(creio que será apenas justo confessá-lo),

até eu lhes dei a minha simpatia. E porque

não daria? Um grupo de pessoas claramente

vulneráveis que sofre de um evidente

problema de saúde mental (até agora)

praticamente desconhecido do grande público,

não há como lhes recusar compaixão... ok, no

mínimo, alguma solidariedade.

E foi precisamente a minha

solidariedade que me valeu a primeira

"reprimenda social"; corrigiram-me,

fazendo-me notar que a DTO ou "Disforia

Transcromática Ocular", apesar de figurar há

nove décadas na lista de perturbações

mentais, não é uma doença mental. Como

resultado prático, eu — uma pessoa de olhos

negros — sim, eu, fui apelidado de

Trans-Nigrofóbico(1) e,

durante um par de semanas ou coisa que o

valha, fui enxovalhado em todas as redes

sociais em que estou presente e, segundo

alguns amigos, até noutras em que não

estou.

Ainda assim, tive sorte. Nessa

altura — no princípio — os blasfemos que se

atreviam, mesmo que involuntariamente (como

eu), a contrariar o novo evangelho

trans-ocular ainda não eram imediatamente

banidos ou cancelados profissionalmente.

Dirás tu, talvez, caro leitor:

"Caro

cronista, que diabo, a sociedade

contemporânea está cheia de grupos sociais

que vivem as suas fantasias pelas suas

próprias regras... por exemplo, as

religiões. Uma religião não é mais do isso

mesmo: uma fantasia organizada. E todos nós,

diariamente, navegamos e levamos uma vida

normal na sua vizinhança... não?"

Pois raciocinas muito bem... Mas a

resposta à tua pergunta é "não". Este não é

um grupo social qualquer. Num mundo em que

toda a gente é constantemente acusada de

algum tipo de preconceito — racial, social,

etc — os incansáveis e estrepitosos ATRACOS

(activistas trans-oculares) souberam, melhor

do que ninguém antes deles, activar a

vergonha (e a culpa associada) de uma larga

faixa da população, de modo a fazer aliados

de todos à sua volta.

E

o que é necessário fazer para se ser

considerado um "aliado trans-ocular"? É

fácil, trata-se apenas de, passe a piadola

fácil, olhar o mundo com outros olhos.

Ajudar todos aqueles que, apesar de terem

olhos castanhos biológicos, "se sentem de

olhos negros". Reconhecer que, na verdade,

se alguém de olhos castanhos se identifica

com olhos negros é porque esse alguém já é

de olhos negros. Na verdade, nunca foi de

olhos castanhos.

As cores dos olhos são uma construção social.

Pensa só:

queres tu ser, meu caro leitor, o insensível

responsável, pelos milhares de suicídios

diários de indivíduos trans-oculares? Claro

que não.

A escolha é simples: ou estás

do lado das vítimas — dos oprimidos que têm

olhos negros apesar de serem castanhos —, ou

estás do lado dos opressores que têm olhos

negros desde sempre? E tu não queres ser um

desses canalhas que nega aos seus

semelhantes o "Direito

Humano De Auto-Decidir A Cor Dos Seus

Próprios Olhos". Por isso, mesmo que

tenhas olhos negros e aches que olhos

castanhos não são olhos negros, simplesmente

olhas para o lado e simpatizas, apoias,

exultas e combates pela causa.

E,

quanto mais lutas, mais sentes que, de

facto, estás num patamar social superior.

Tão mais alto que em breve — tal como outros

antes de ti o sentiram em relação a coisas

tão dispares como o paraíso celestial

cristão ou a ditadura do proletariado

comunista —, também tu já divisas, lá ao

longe, o bem ulterior, o bem superior.

Neste caso particular, um mundo só de olhos

negros... Um mundo em que mesmo os olhos

castanh... melhor, todos os olhos castanhos

— e os azuis... e os verdes, também — são,

sempre que assim tal desejem, olhos negros.

– // –

Mas não tem de

ser assim. É importante que saibas que podes

pensar de maneira diferente e que isso não

vai fazer de ti uma pessoa má. Na verdade,

há muitos mais que se negam a reconhecer que

a realidade individual não tem —

obrigatoriamente — de se vergar face à

alucinação colectiva. A resistência é real e

eu, eu tenho um sonho:

Luto todos os dias para que os olhos negros

dos meus filhos um dia possam sair à rua a

descoberto, sem as lentes de contacto

castanhas que todos os nascidos com olhos

negros devem usar para se aperceberem da

discriminação que os trans-oculares-negros,

supostamente, passam todos os dias. Que não

necessitarão de frequentar as aulas de

reeducação trans-ocular nem as sessões de

auto-recriminação ocular biológica... E que,

eventualmente, os seus filhos poderão viver

numa sociedade sem olhos trans-neg

...................... negam a ciên

............................ stanhos não são

…........

….................................................................................................

Esta

mensagem, ilegal à luz da Lei de Igualdade

Trans-Ocular de Abril de 2040, foi

interceptada pelo Departamento de

Consciencialização e Correção Linguística e

Social (DECOCOLISO).

A sua divulgacão

constitui uma infração e todos os que a

leram devem apresentar-se voluntariamente,

até ao fim do dia, no centro de reeducação

trans-ocular da sua área da residência.

Olhos trans-negros são olhos negros.

(1) - Nigrofóbico: do latim nigrum, negro + do grego fóbos, medo);

CASA VELHA, CASA NOVA

- Partilhar 21/11/2021

A Casa Nova

queixou-se de novo.

Era tudo o que podia

fazer. Murmurar a sua dor. A Casa Velha,

mesmo ao lado, obviamente sentia o rumor das

paredes novas encostadas às suas. A queixa

era, frequentemente, a mesma: algures na sua

parede de leste havia uma dor profunda que a

incomodava, lá quase um metro abaixo, em

plenas estruturas.

A Casa Nova, apesar

de ter sido erigida havia apenas umas

décadas, queixava-se frequentemente deste

problema à Casa Velha que mais não podia

fazer do que ouvi-la... Ou não seja uma

verdade universal que as paredes têm

ouvidos.

Agora, quando me perguntam

porque motivo a Casa Velha ainda dava

atenção à sua congénere mais nova,

respondo-lhes sempre que a Casa Velha —

claramente — encarava a Casa Nova como uma

irmã-gémea, só que muito mais nova.

Eu

explico: a Casa Velha de que vos falo fica

situada na cidade imaginária de Hastebourne,

no Sussex. Na época em que foi erigida, nos

fins do século XIX, a Casa Velha foi

construída, como milhões de outras, geminada

com uma outra casa — neste caso específico —

à sua direita. Duas casas iguais, gémeas,

mas simétricas; opostas como numa imagem

espelhada, reflectindo-se fielmente uma à

outra.

Durante a segunda guerra

mundial, porém, a gémea da Casa Velha foi

uma das primeiras do Reino Unido a ser

destruída (logo durante a primeira semana de

Setembro de 1940) durante um bombardeamento

da Luftwaffe.

A Casa Velha

chorou a perda da sua gémea em silêncio, que

é como as casas choram. Durante mais de

meia-década, até que a reconstrução nacional

teve lugar, a Casa Velha tornou-se motivo de

conversação na vizinhança.

Não

raramente, quando se falava dos tempos

difíceis do conflito, a postura inabalada da

Casa Velha era enaltecida por todos.

Foi

já na década de 1950 que, por fim, a Casa

Nova foi construída. Uma noite, quando as

luzes da sala-de-estar foram acesas pela

primeira vez, a Casa Nova, finalmente,

ganhou vida.

Surpreendida, a Casa Velha

olhou pela primeira vez em muitos anos para

o lugar onde um dia existira a sua irmã e

descobriu que já não estava mais sozinha.

Uma nova irmã-gémea tinha sido construída: a

Casa Nova. A fraternidade, no entanto, já

não era tão evidente. As janelas já não eram

perfeitamente quadradas como as da Casa

Velha, a porta tinha uma ombreira

diferente... Enfim, a Casa Nova, para além

da intenção... Já pouco reflectia

a irmã mais velha.

Uma

pequena nota para lembrar que as casas,

normalmente, apenas

ganham verdadeira

vida à noite, quando se lhes iluminam os

interiores.

Mas a Casa

Velha ganhou afeição à Nova e, aos poucos,

foi-lhe passando os ensinamentos que ganhara

através dos tempos. Como, no princípio, nem

electricidade ela tinha quando fora

construída ou como lhe custava, no fim de

cada inverno, sentir os seus interiores,

encardidos pelo fumo constante das suas

várias lareiras, a serem raspados pelos

limpa-chaminés. Das coisas que mais a

aborreciam na actualidade, a Casa Velha

destacava as ilusões semi-esotéricas de

alguns inquilinos recentes, adeptos do

Feng-Shui, que insistiam em colocar espelhos

ao fundo dos corredores para "aumentar a

dimensão psicológica" da casa ou virar os

pés das camas para Sul, como se cada uma

delas fosse o trono do Império do Meio... A

grande "Tolice Chinesa", como lhe chamava.

Quando o tema da conversa eram as dores

da Casa Nova, a velha lembrava-lhe que muito

possivelmente seria algum espigão de ferro

que permanecera da estrutura da Casa Irmã

Original destruída e que nenhum ser humano

iria alguma vez perceber a sua dor e fazer

algo acerca disso. Dizia-lhe que eram muito

raros, hoje em dia, os pedreiros — livres,

subjugados ou contratados — que sabiam ler

as casas olhando apenas para elas e

descobrir assim a pua, o espinho que a

magoava.

A Casa Nova ouvia tudo com

muita atenção e sentia, por seu lado, um

grande orgulho quando percebia que a Casa

Velha se amparava — cada vez mais — às suas

paredes novas.

Esta história só não

tem fim porque ambas as casas — a Velha e a

Nova — ainda continuam em pé em Carisbrooke

Road, na cidade imaginária de Hastebourne,

no Sussex, apoiando-se física e

psicologicamente uma à outra.

Como duas

irmãs, gémeas, não-idênticas.

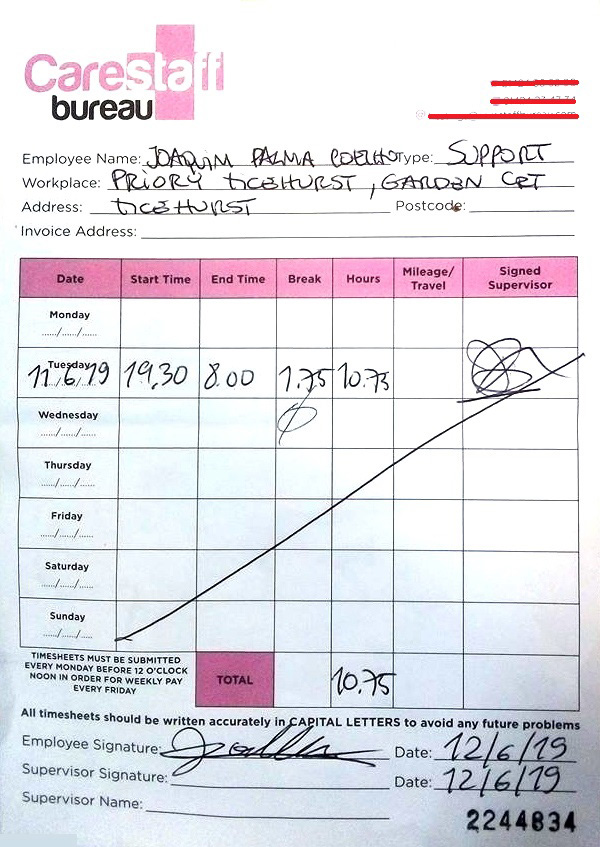

NA COMUNIDADE

- Partilhar 06/11/2021

Numa dada altura, na terceira parte da saga da família Corleone, referindo-se ao seu desejo de tornar legais todos os negócios da família, Michael Corleone queixa-se:

"Just

When I Thought I Was Out, They Pull Me Back

In!"

(Logo quando eu pensava que estava

fora, eles puxam-me para dentro de novo")

A minha

história laboral no Reino Unido poderia —

anedoticamente, claro — ser definida também

nesses termos. Eu explico: não é que os

imigrantes em terras de sua majestade sejam

desprezados e, pura e simplesmente, tratados

como cidadãos de segunda. Não. Não me parece

que isso seja verdade. Ou seja, não é tanto

aquilo que ao imigrante é vedado, em termos

de oportunidades, mas é mais o que é

esperado que ele faça.

Por outras

palavras, ninguém me proíbe de me

candidatar a um trabalho, imaginemos, numa

agência de publicidade. Mas não é

esperado que eu o faça. Mesmo que eu

apresente no meu C.V. mais de duas décadas a

trabalhar em publicidade, é esperado que eu

retome a actividade que primeiro tive quanto

arribei à Britannia. Isto, mesmo que eu

tenha tido apenas quatro ou cinco anos de

experiência como "carer" ou "support

worker", parece que é esperado que eu

— estrangeiro — deva "naturalmente" aceitar

e cumprir esse meu destino e trabalhar nessa

actividade.

E a verdade que eu vivi

ao longo destes anos como profissional de

saúde mental, é que a percentagem de

estrangeiros com quem trabalhei foi sempre,

de longe — de muito longe —, superior à de

nacionais britânicos. No sector privado,

então, trabalhei em lugares — como o

hospital Priory de Ticehurst, por exemplo —

onde o ratio de trabalhadores romenos

nas enfermarias, em relação a trabalhadores

de outras nacionalidades seria de uns nove

para um.

Já nos escritórios dessa mesma

instituição, curiosamente ou talvez não, não

trabalhava um único estrangeiro. Nem como

amostra das famosas diversidade, inclusão e

equidade.

Talvez seja por isso que quase

todos os "job-coaches" que aqui tive no

serviço de desemprego durante este ano,

quase todos fizeram tábua rasa, não só

da minha formação escolar e experiência

profissional em publicidade, como até das

minhas mais recentes experiências como

recrutador e como coordenador de recursos

humanos... talvez seja por isso — dizia eu —

que me empurraram sempre (delicadamente)

para o "trabalho do costume".

Quando o

estrangeiro cai do cavalo

… já não há

cavalo.

Se algum dia eu

escrever as minhas "Memórias De Um

Auxiliar De Acção Médica De Saúde Mental",

muito provavelmente, as mesmas deverão estar

divididas em três grandes fatias: quando

trabalhei no sector público, no NHS;

no sector privado, em agências

(NursePlus e Carestaff Bureau) e na

comunidade. Sim, que esse é o novo

capítulo da minha vida como "cuidador".

Depois de mais de um ano a candidatar-me

para tudo o que era (ou se parecia com)

trabalho de escritório, estou, desde fins de

Setembro, a trabalhar novamente em saúde

mental. Desta vez, na comunidade, em

Brighton, ajudando na recuperação e

reintegração social de doentes, na sua

grande maioria, com diagnósticos de EUPD

(1).

É um bom trabalho.

"Just When I Thought I Was Out..." .

(1) Emotionally Unstable Personality Disorder (EUPD) - Perturbação Borderline da Personalidade (PBP)

NOS BRASIS

- Partilhar 14/08/2021

O homem apoiou o antebraço esquerdo sobre o tejadilho do carro; a mão direita — essa — abraçava a coronha do "três oitão" enfiado no cinto, mesmo abaixo do umbigo, com o cano perigosamente apontado para as suas partes baixas. Inclinando-se um pouco para melhor direccionar a voz para a janela aberta e, enquanto gotas de suor lhe corriam — abundantes — pelo queixo abaixo, disse-me:

— Buah tardji. Vâmo précisá dji révisstá o sêu viículo em bussca dji drogách e dji arrma.

Numa dada altura da minha vida, por motivos que não são para aqui chamados, viajei frequentemente para o Brasil... ou deveria dizer para "os Brasis"?.

O seu hálito exalava um odor estranho: um perfume a cachaça misturada com uma olência mais adocicada de maconha.

Confesso que, apesar de não termos connosco nem "drogách" nem "arrma", fiquei um bocadinho apreensivo. Afinal, era o meu primeiro encontro, face-a-face, com agentes policiais brasileiros, neste caso, polícias fronteiriços na divisa entre os estados de S. Paulo e Rio de Janeiro. Para adicionar um bocadinho extra de frisson à situação, o colega do meu interlocutor escolheu posicionar-se apenas a uns metros do carro, também com a mão direita agarrada à coronha da sua pistola, mas essa — segundo os regulamentos (?) — devidamente enfiada no coldre de cabedal castanho-escuro.

Cada vez que relembro esses momentos, a sensação que me domina sempre é que não há um só Brasil.

A vida numa metrópole como S. Paulo pouco ou nada... huum, nada... nada tem a ver com a vida em Varginha. Apesar de estar no centro de uma conspiração com extra-terrestres que fazem da cidade de Minas Gerais uma espécie de "Roswell tropical", as exigências sociais em Varginha em nada se poderão comparar com as das grandes cidades. E esses são logo dois Brasis completamente diferentes. Igualmente não será de esperar encontrar grandes semelhanças entre a vida no último porto-seco do café de Minas e, digamos, na Meca de surfistas, em Ubatuba, no litoral paulista... ou entre essa e Paraty, a uns meros 75 quilómetros mais para Este. Podia estar aqui a comparar situações até amanhã, mas, para terminar, dir-vos-ei que basta ter comido pão-de-queijo em S. Paulo e em Minas para confirmar cientificamente o que aqui afirmo.

O guarda-costas de aspecto assustador da dondoca dos Jardins Europa, em S. Paulo, já pouco tem em comum com o seu primo que ficou para trás a tratar na padaria da família em Pindamonhagaba.

Na Rodovia Rio/Santos, na zona de pesagens de Santa Catarina, a tensão parecia estar para durar: sempre com um ar bastante ameaçador, o homem ordenou-nos que saíssemos do carro e lhe apresentássemos os nossos documentos. Nem a aparição (surrealista) de um tipo, completamente nu (à excepção de umas havaianas de padrão camuflado), todo nu, dizia eu, surgido do meio da mata com uns 20 e tal quilos de proibidíssimo palmito às costas, nem isso provocou qualquer alteração na situação.

Foi preciso o gordo bêbedo e ganzado olhar para o meu passaporte para gritar na direcção do colega:

— Oh, Valdemar, oh... é um pátrício mêu. — e, na minha direcção, tentando imitar a pronúncia portuguesa — ora póis, que surprêza, ora êsta... ó pá.

O bisavô dele era de Pontchi dji Leima e, por isso, só nos gamou alguns maços de tabaco.

MARIA DAS DORES

- Partilhar 7/06/2021

Negra, longilínea e portadora de uma reputação de violência reconhecida por todos, Maria das Dores actualizava diariamente o seu cadastro de agressões na escola primária que frequentei. Durante os quatro anos que fomos obrigados a frequentar o mesmo espaço que semelhante entidade, todos os miúdos instintivamente sabíamos que, nem em casa, deveríamos mencionar o seu nome, não fosse tal invocação — por magia ou agoiro — iniciar alguma reacção em cadeia que terminaria numa série de eventos menos felizes no dia seguinte.

Tudo o que podíamos fazer era considerar-mo-nos muito afortunados por ela apenas assombrar a nossa existência durante as manhãs de segunda a sábado, que é como quem diz, no tempo que passávamos na Escola Primária da Sé, à Rua Rasquinho, na cidade velha.

Acho sempre imensa piada quando oiço gente a elogiar como "antigamente é que era bom".

Um dos temas mais

utilizados para explicar precisamente isso,

para explicar como "antigamente é que era

bom", é o estado da educação no nosso país:

— Os miúdos hoje em dia já não aprendem nada. Já eu, no meu tempo... — e segue-se uma descrição exaustiva dos factos e curiosidades mais absurdas que o orador teve de aprender, lista que frequentemente inclui inutilidades como os principais rios de Angola e Moçambique (e seus afluentes), as capitais de todas as regiões administrativas das ex-colónias ultramarinas, as principais estações da linha de comboio Lisboa-Évora (incluindo o já extinto ramal de Casa Branca, claro) e outras pérolas demonstrativas da capacidade de memorização de fait-divers supostamente indispensáveis.

Ora, no meu caso particular, a interiorização da sabedoria escolar era-me inculcada, na melhor das hipóteses, pela sempre presente ameaça de violência física e, na pior, pelo sofrimento e pela dor causados, lá está, por Maria das Dores. Assim baptizada pela sua dona e com uns cinquenta centímetros de comprimento, dois dedos de largura e, talvez, um de grossura, Maria das Dores era uma régua de pinho negro que a nossa mui respeitada professora — a Dona A. — usava para impor a ordem e, mais que tudo, para sovar diariamente um grupo de miúdos, pobres e desprotegidos, com idades compreendidas entre os seis e os dez anos.

As justificações que originavam os castigos eram imensas e muito criativas, há que confessá-lo. Por vezes, porque (segundo ela) todos sem excepção se tinham portado mal, recorria a uma técnica que denominava "de uma ponta à outra". Como o nome indica, a senhora professora começava na carteira na ponta diagonal mais distante da porta e punia todos os alunos com uma série de — cinco ou seis, às vezes mais — violentas reguadas. Outras vezes, porém, bastava que um de nós se tivesse portado mal. Outras ainda, nas suas pausas para tabaco, entregava a um dos alunos o papel de bufo: assim, o eleito escreveria no quadro negro os nomes dos que se portavam mal na sua ausência e que seriam depois convocados à presença de Maria das Dores.

Lembro-me tão bem do dia em que a vi atar um aluno à sua carteira com uma linha de costura...

… e de a ouvir prometer que, se ele a partisse, todos seríamos castigados. É claro que o dito assim fez, o que originou mais uma sessão "de uma ponta à outra". O aluno na origem da punição, esse — que, hoje em dia, seria muito provavelmente reconhecido como uma criança com notórios problemas de aprendizagem — teve direito a um tratamento especial: à frente de todos nós, a senhora professora baixou-lhe as calças e, sem qualquer pudor ou remorso, açoitou-lhe o traseiro exposto. Assim, espancado e humilhado à frente de todos os colegas; bem-vindo a mais um dia normal na Escola Primária da Sé protagonizado, como sempre, pela inesquecível Maria das Dores.

Ali mesmo, paredes-meias com o edifício que, nessa época, albergava a Escola do Magistério Primário, onde eram formados os novos professores primários do concelho de Faro, Maria das Dores era um objecto perfeitamente aceitável e justificado no ensino primário português no fim da década de 60. Mas não era, claro está, a única. Não. As outras duas professoras que leccionavam na Escola Primária da Sé — incluindo a directora da escola — também tinham as suas "Marias das Dores" que não tinham qualquer problema de qualquer espécie em utilizar nos outros miúdos pelos quais eram, ou deveriam ser, responsáveis.

NOTA FINAL: Lembro-me muito bem da primeira vez que Maria das Dores me queimou as palmas das mãos. E lembro-me que só não chorei porque uma sensação que eu desconhecia até aí se apoderou de mim, superiorizando-se à dor.

Aos seis anos de idade, sem o saber, eu tinha tido o meu primeiro contacto com a indignação.

UMA PROPOSTA MODESTA

- 1/04/2021

Para prevenir que as desigualdades se agravem ainda mais em Portugal e assegurar que os políticos nunca mais sejam um fardo para o país, tornando-os até benéficos para a população nacional.

Vou agora, portanto,

humildemente propor as minhas próprias

ideias, que espero não sejam passíveis da

menor objecção:

Foi-me assegurado por

um cozinheiro muito conceituado que conheço

em Londres, que: "um político minimamente

saudável e com uma qualidade de vida acima

da média é, depois de devidamente desossado,

desinfectado e fervido, um alimento

nutritivo e saudável dos mais deliciosos,

seja cozido ou assado, não restando dúvidas

de que servirá igualmente para confeccionar

um excelente fricassé ou um grelhado." (fim

de citação)

Portanto, modestamente

ofereço à consideração pública que, dos

milhares de oportunistas e arrivistas

políticos já devidamente computados, todos

os de idade inferior a cinquenta anos devam

ser mantidos nos seus cargos (para engorda e

abate públicos), mas só depois de

correctamente capados (no caso das fémeas,

esterilizadas, claro), de modo a evitar

qualquer tipo de reprodução no futuro.

Proponho também que todos os restantes,

com cinquenta e um anos de idade ou mais,

sejam obrigatoriamente vendidos (para

engorda e abate privados) àqueles que sempre

usufruíram dos seus favores e pareceres, a

saber: empresas de construção civil,

bancos e pessoas de qualidade e fortuna de

todo o país; sempre aconselhando os futuros

gestores a deixá-los mamar abundantemente no

último mês antes da matança, de modo a

torná-los gordos, pois — à semelhança do

porco preto —, o político português, em

regra, quanto mais gordura apresenta, mais

seguramente tenra é a sua carne.

Calculei que o deputado mediano, quando recém-empossado, pesará entre 75 e 80 quilos e que, no espaço de uma legislatura, se devidamente amamentado — numa dieta rica em almoços grátis, já se vê — aumentará facilmente para a faixa dos 100 quilos de peso corporal.

Assim, um político em

meio da legislatura fará com facilidade as

vezes de um borrego numa festa de casamento

para, digamos, 50 convidados e ainda deverá

sobrar — à vontade — um quarto traseiro para

o almoço das famílias dos noivos no dia

seguinte ao da boda. Afinal de contas,

tirando os frequentes maus-fígados, o

desperdício é quase inexistente, pois bem

sabemos que no caso dos machos, por exemplo,

quanto mais avançada é a carreira no serviço

público, menor é o tamanho dos túbaros,

sendo que, na maioria das vezes, está até

cientificamente provada a sua desaparição

completa, bem como a da espinha dorsal,

aliás.

Propriamente

administrado, o que não custa crer que será

o caso (visto que a gestão NÃO SERÁ FEITA

por políticos), o mercado da carne de

político terá a sua estação ao longo de todo

o ano, mas será mais abundante de quatro em

quatro anos. Nessas épocas específicas,

sobretudo em ano de eleições presidenciais e

autárquicas, poderá suceder que os mercados

se encontrem um pouco mais saturados do que

o normal, visto que o surgimento de novos

políticos é, obviamente, muito superior à

média.

Nesses períodos, para

evitar eventuais desvalorizações no mercado

interno por excesso da oferta, proponho uma

maior diversificação da oferta através da

criação de sub-géneros (kosher e halal) e o

aumento da exportação para mercados

alternativos como Israel e Emiratos Árabes.

Para terminar,

gostaria de confessar que nada me move nesta

proposta, mais do que a firme vontade de

servir ao meu país uma solução, que espero e

desejo definitiva, para o populismo fácil e

também fornecer uma fonte estável de

rendimentos que permita, a breve prazo, a

construção do trecho de TGV Louriçal do

Campo/Oleiros e de um novo aeroporto para

Lisboa, no Bairro Alto.

Absit

Invidia

Joaquim Coelho

BOI DE

PIRANHA

- 7/03/2021

Quando os vaqueiros do Brasil tinham de conduzir as manadas de gado por rios onde sabiam que existiam piranhas, escolhiam um boi mais velho ou doente — o boi de piranha — e usavam-no como isco para as piranhas que, obviamente, o devoravam, ao mesmo tempo que o resto dos bovinos atravessava o curso de água, um pouco mais longe, em segurança.

O estudo de mercado

do cliente era bastante claro:

50 e tal

porcento dos portugueses inquiridos não

separavam as embalagens usadas em casa —

papel, plásticos e latas, e vidro — porque,

diziam, tal procedimento era "muito

complicado".

Já estávamos no ano

de 2000 e, a mim, custava-me imenso a

acreditar que a grande maioria dos meus

compatriotas fossem um bando de incapazes.

Assim, decidi acreditar que semelhante

argumento era uma grandessíssima tanga,

resultado mais da preguiça do que de

efectiva falta de capacidade de coordenação

mental e motora. E tanto acreditei que

acabei vendendo ao cliente uma campanha

publicitária mais... huum... enérgica;

enfim, uma campanha que desafiava o

preconceito.

A ideia que me queimava os

neurónios pode ser resumida assim: separar

as embalagens usadas é muito complicado?

Que diabo, até um macaco é capaz de

o fazer!

E assim

"nasceu" o Gervásio, o chimpanzé do

anúncio da Sociedade Ponto Verde.

Mas, se por um lado,

o cliente adorou desde o primeiro instante,

a ideia ousada de usar um símio como

provocação para os seus concidadãos, por

outro, a sua insegurança em relação ao texto

do dito anúncio revelou-se evidente até ao

momento da gravação final da locução.

Mas não só, cada reunião de apresentação

(hipoteticamente) final do story-board do

anúncio de TV tornou-se num exercício de

paciência, ao fim do qual era sempre

necessário redesenhar, acrescentar ou

modificar planos e refazer textos.

Quando

(mais) uma reunião de apresentação final foi

marcada para o dia anterior ao do começo da

produção, confesso que comecei a ficar

deveras preocupado com o futuro do Gervásio.

Nesse dia, falei com o Paal (o meu director

de arte) e decidimos, desta vez, que iamos

ser mais pró-activos.

Por outras

palavras, decidimo-nos a criar um

boi de piranha.

Num dos planos do story-board, acrescentámos — no laboratório onde a acção decorre — um número dois, bem visível, pintado numa das paredes. Seria, esse o nosso boi de piranha.

Resultou? Vejam o spot e digam-me vocês:

153

(baseado em acontecimentos verídicos)

- 22/01/2021

— Ó 153, você devia

ter-lhe dado um tiro.

E o 153, forte mas

tímido, na sua voz serena e desalentada lá

repetia pela milésima vez desde essa

madrugada:

— Ó 153, correcto?

Mas você é um cobarde ou um traidor?

— O Sr. Comissário

desculpe, cobarde, eu? Cobarde é um

indivíduo que dá um tiro nas costas de

alguém... assim sim, à traição.

Mas o comissário não

estava nada contente:

— Ó Sr. Comissário...

— Homem, como é que

eu lhes vou explicar que o meu melhor

atirador estava de serviço à porta da

esquadra e não deu um tiro num prisioneiro

que se escapou pela porta principal? E que

prisioneiro? Pois logo um subversivo, se

calhar, trotskista... ou um comunista, que

ainda é pior.

E o 153 lá voltava a

moer as palavras — de olhos baixos e mãos

grossas rodando nervosamente o boné surrado

— a garganta entupida pela correcção que lhe

desimpedia a visão desde miúdo, mas que, ao

mesmo tempo, não parava de, constantemente,

lhe atrapalhar a vida: mas, que diabo, não

se dá assim tiros nas pessoas. O dito

subversivo, se calhar, até podia não ser

inocente, mas era uma pessoa. Não é

correcto.

E claro que não era

cobarde, que diabo de conversa mais parva.

É claro que abriu-lhe

logo ali a cabeça. Espirrou sangue por todo

o lado. O 153 — nessa altura, o 1328 — não

foi de modas. Tirou o cassetete e começou a

arriar pra esquerda e pra direita... pra

quem estivesse ao alcance. O primeiro a

levar foi o do cinto. Uma paulada de leste

pra oeste, bem no meio dos queixos, deitou-o

logo ao chão, agarrado à cara, a chorar.

Quem lhe manda atacar assim pelas costas, à

traição?

E o que é que os

bufos da P.I.D.E. percebiam de correcto e

incorrecto?

Esse sim, é que era

um cobarde. Entretanto, enquanto tenta

ajudar o 1500 a levantar-se, há um outro

américa que se abeira dele pela esquerda,

com intenções agressivas. O 1328 roda o

corpo e, sem pensar, dá-lhe uma cotovelada

na cara e ouve-se um estoiro enorme;

resultado: partiu-lhe a cana do nariz.

O silêncio, mais

pesado do que o desalento geral e embalando

as suas recordações de Lisboa, arrastou-se

por algum tempo na "Sala Grande" do primeiro

andar da esquadra da Alameda, em Faro. Por

fim, o Sub-Chefe Bacalhau retomou:

— Ó meu Sub-Chefe,

pois o que...

— Ainda para mais, você recusou o convite para ir trabalhar para eles. Vamos mesmo ter de lhe dar um castigo qualquer. Mas, deixe lá, não se apoquente, que a gente vai fazer os possíveis para não lhe tirar o pão da boca. Não é, Sr. Comissário?

NOTA FINAL —

poucos dias depois, antes que o

castigo fosse decidido e aplicado,

foi dia 25 Abril de 1974. O 153

nunca chegou a ser castigado por não

ter dado um tiro nas costas do

subversivo em fuga (quem sabe, um

comunista) e morreu — em Julho de

2009 — sem nunca ter sabido quem era

o dito subversivo, o potencial

comunista.

O CIGANO VELHO

Uma

Fantasmagoria Ibérica Em Quatro Actos

(1º acto – Os

Trogloditas)

Num dia de um ano, há

muitos anos atrás, em 1997, vinha eu

fresquinho da concentração dos Hell's Angels

em Puy-de-Dôme, quando, já no sul de

Espanha, numa aldeola próxima de Granada —

em La Peza, ou lá como se chama aquele

degredo andaluz — dei comigo num posto da

Guardia Civil por motivos que não são para

aqui chamados.

Sim, claro que sabem,

com toda a certeza: perto do Rio Fardes; do

lado da auto-estrada oposto àquele puticlub

vermelho, enorme, que se vê a mais de um

quilómetro de distância? Exacto, vêem?

Enfim, aí mesmo... onde é que eu ia? Sim, os

trogloditas.

Então, estava eu a

atestar a minha Triumph e os moços, dois

putos novos sem cara pra levarem uma

chapada, só porque tinham uma farda vestida

decidiram implicar comigo convencidos que eu

trazia "hachís"... que eu não trazia, certo?

Por esses dias, já haveria uma meia-dúzia de

anos, pelo menos, que não fumava "hachís"

nem qualquer outra porcaria do género.

Olhem, fumava Camel nessa altura. Camel.

Chatearam-me,

chatearam-me... obrigaram-me a desfazer os

sacos e a mochila e a tenda — só quem anda

de mota é que sabe o trabalhão que é

acomodar a tralha toda em cima da dita —,

depois queriam ver no meio da minha roupa

suja... e queriam que pusesse tudo ali, bem

no meio do chão nojento da bomba de

gasolina. Sem vergonha nenhuma.

Às tantas, acabei por

me chatear a sério e obrigá-los a levarem-me

até ao posto da Guardia Civil mais próximo,

dez quilómetros a sul da auto-estrada, na já

referida aldeola de La Peza, onde apresentei

uma queixa formal acerca do seu

comportamento.

Foi aí, enquanto

esperava pelo superior hierárquico daqueles

retardados, que vi pela primeira vez o

personagem que dá nome a esta história:

o cigano velho.

(2º acto - O

Desterro)

Num dia de um ano

de há muitos anos atrás, em 1997, regressava

eu de mota do único Free-Wheels em que

participei, quando ainda era em Puy-de-Dôme

e vai que, já no sul de Espanha, numa terriola

próxima de Granada — em La Peza, ou lá como

se chama aquele desterro andaluz — dei

comigo num Puesto da Guardia Civil por

razões que não são agora para aqui chamadas.

La Peza é um

lugarejo sem graça: mil e duzentas almas —

se calhar — salpicadas por um amontoado de

betão novo e feio e mal sarapintado de

branco. Branco, sim, mas sem aquela beleza

dormente, continuamente resplandecente dos

pueblos

blancos do muy antiguo y dadivoso Al

Andaluz.

Situado na parte

norte do povoado, o posto da Guardia Civil,

esse então, é apenas um caixote neutro:

aborrecido, burocrático e mal-parecido.

Gradeado. Por grades completamente rodeado.

Inesperadamente alto — quatro andares — não

fui, com toda a certeza, o primeiro a

interrogar-se o que diabo se passaria ali,

naquele fim-do-mundo ibérico, capaz de

justificar um edifício policial com tantos

pisos?

No lado de dentro, a

fealdade anónima fazia pandã com o lado de

fora, monotónica, e a única coisa

genuinamente boa era aquele arrepio que até

congela almas tão típico dos aparelhos de

ar-condicionado espanhóis; uma frescura que

ali se colava às paredes enfadonhas dos

corredores cobertas de azulejos entediantes,

contrariando assim a canícula costumeira do

exterior naquela época do ano.

Quando me sentei no

banco corrido da sala de espera, bem de

frente para o guiché administrativo, não

reparei logo no cigano velho. Na verdade,

foi ele o primeiro a trocar palavras entre

nós.

O gordo que o

guardava — esticando-se desde o outro lado

do banco — agarrou-lhe rápida e brutamente

no braço quando ele, apontando para o maço

de tabaco que eu colocara sobre o banco a

meu lado, me perguntou se "podia". Só pela

reacção do imbecil, que me irritou

solenemente, só para chatear, disse logo que

sim e eu mesmo abri, sem mais demoras, o

topo do pacote de Camel e ofereci-lhe o

conteúdo. Desta vez sem qualquer oposição,

lá conseguiu retirar um cigarro do interior.

O cretino que o guardava parecia já não se

importar. Isso desagradou-me, confesso.

Saquei o zippo do

bolso do blusão de cabedal e dei-lhe lume.

Saboreou o fumo com

lentidão e inclinou a cabeça para trás,

quase até tocar na parede gelada. Por

inveja, acendi também um para mim.

Não ofereci nada ao parvalhão, claro.

(3º acto - O

Fantasma)

Num dia de um ano de

um grupo de anos diferentes, em 1997, vinha

eu cansado, mas tranquilo da vida da

concentração dos Hell's Angels de

Puy-de-Dôme e não é que dou por mim no sul

de Espanha, numa aldeola não longe de

Granada — em La Peza, ou lá como se chama

aquele exílio andaluz — na sala de espera de

um posto da Guardia Civil por motivos que

não são para aqui chamados, fumando cigarros

com um fantasma cigano?

Segundos depois, quando voltou a sentar-se direito, lembro-me que ele olhou para mim como se me conhecesse desde sempre. Com a naturalidade de um reencontro entre velhos amigos, falou. E lembro-me perfeitamente que, como numa seguiriya[1], a voz era triste, funda e fúnebre, arrastada. Falava devagar, suspirava muitas vezes entre as palavras e dizia pequenas frases (mais ou menos) relacionadas:

Sou de Jerez e fui

rei

Antes de vos

contar o restante da história, porém, tenho

de confessar uma coisa bem estranha que

então sucedeu; por si só, os andaluzes já

têm o hábito quotidiano de estropiar a seu

bel-prazer o vocabulário da língua de

Cervantes, transformando cada palavra de

cada frase numa autêntica charada

encriptada. Até para mim, que aprendi o

linguarejar do Sul, primeiramente, nas lojas

da rua das lojas de Ayamonte e, mais tarde,

nos bares e

tablaos

de Sevilla e da Isla Cristina, até para mim,

dizia, a andaluzada é — não raramente —

difícil de entender. Ora, no presente caso,

se à algaraviada andaluza, juntarmos

igualmente o pesado sotaque do

caló[2]

que a voz de Mateo carregava, ainda hoje

estou para perceber como compreendi tudo,

mas tudo mesmo, o que ele me dizia.

Tal fenómeno, só o voltaria a testemunhar seis anos mais tarde no Japão. Mas divago. Adiante que o drama, por fim, se desenrola.

Levava o cigarro à

boca entre as tiradas obscuras que gerava e

inspirava o fumo, sôfrego. A dada altura,

deixou-o cair no chão axadrezado e foi

quando notei que lhe faltava um dos sapatos.

Reparou que eu tinha reparado e sorriu

tristemente, emitindo um som, estranho,

algures entre um riso e um suspiro.

Resmungou então qualquer coisa em

caliche[3]

e descalçou o outro também. Introduziu a mão

lá dentro e produziu, à frente de toda a

gente, uma excessiva e pontiaguda navalha

que, de um gesto só, abriu e cuja lâmina

logo me enterrou no pescoço, dois dedos

abaixo da minha orelha direita.

Desta vez, o gordo

que o devia guardar, nem buliu.

Cabrón.

[1]

Seguiriya (de seguidilla):

estilo de cante flamenco geralmente

composto por quadras com versos de

seis (ocasionalmente sete) sílabas,

excepto o terceiro verso composto de

onze (ocasionalmente doze) sílabas;

[2]

Caló (ou Zincaló): língua de

origem romena falada pelas

comunidades ciganas de Espanha e

Portugal;

[3] Caliche: mesmo que caló;

(4º acto – A Morte Do Artista)

Num dia de um ano de

um universo diferente, em 1997, vinha eu já

cansado desde a concentração dos Hell's

Angels de Puy-de-Dôme e não é que dou por

mim, por motivos que não são para aqui

chamados, no sul de Espanha, numa aldeola

não longe de Granada — em La Peza, ou lá

como se chama aquele remanso de pó andaluz —

... não é que dou por mim, dizia, esfaqueado

no pescoço por um fantasma cigano na sala de

espera de um posto da Guardia Civil?

Caí. Sem

espectáculo, sem coreografia, sem

salero.

Simplesmente deitei-me sem pressa no banco

corrido da sala de espera sobre o lado

esquerdo do meu corpo estafado. Depois

deslizei — devagar, como que em câmara lenta

— sem música ou efeitos especiais, até ao

sossego frio do chão. Apesar do medo,

soube-me bem, pois o sangue quente que

golfejava ininterrupto do meu pescoço, por

motivos que não consigo esclarecer,

queimava-me as mãos e os pulsos.

Eu nunca vira a

morte, assim, tão próxima. Já algumas vezes

a tinha visto lá fora, na estrada, em fugaz

relance. Sempre tinha tido a impressão que

não ia chegar a velho e imaginava — confesso

que sim — imaginava como seria morrer num

acidente de mota: como um míssil de duas

rodas, num sonoro estoiro de pompa e

circunstância. Nunca assim, no silêncio

derrotado de um chão rubicundo, aquecido

pelo meu próprio sangue.

E, para complicar

tudo, à medida que o meu sangue largava o

meu corpo como lastro, a minha... huum...

alma... o meu espírito começava

desprender-se e a elevar-se. Sim, isso

mesmo. Como nos relatos esotéricos de morte

temporária, alguns instantes depois de tocar

no chão, comecei a sentir a minha

consciência, todo o meu campo de visão, a

solevar-se e a ver — claramente vista — a

cena de uma posição superior, como se

esvoaçasse pela sala de espera do posto da

Guardia Civil de La Peza, perto de Granada,

na Andaluzia, em Espanha: lá estava eu, lá

em baixo, como uma ilha, rodeado por

aproximadamente cinco litros de mar

vermelho.

Que situação tão

perturbadora para me aperceber que, se

calhar, o padre Henrique tinha razão

nalgumas coisas que dizia. Para juntar à

miséria, só me faltava uma luz muito intensa

e música celestial.

Todavia, tudo o que

senti foi um vento cortante e sonoro que —

literalmente — me regelou o espírito, pois

enquanto esvoaçava pela sala, aconteceu a

minha alma pairar muito próxima do enorme

aparelho de ar-condicionado.

O efeito esternutatório foi imediato. Senti o meu nariz vibrar e o meu corpo contrair-se num espasmo impossível de conter. Fechei os olhos e... espirrei estrondosamente.

Tão forte foi o

ruído que abri os olhos assustado e dei por

mim sozinho, sentado no banco corrido da

sala de espera. Num reflexo, procurei a

facada, dois dedos abaixo da orelha direita.

Sem sucesso. Nem facada, nem sangue...

apenas algum ranho e saliva nos queixos,

devidos, sem dúvida, ao violento espirro que

me trouxera de volta a este universo

diferente do ano de 1997, num pardieiro

questionável na Andaluzia profunda.

Olhei de novo à volta, agora já mais tranquilo: tudo tranquilo. Do lado de dentro do guiché, os versos de uma seguiriya típica de Jerez de La Frontera ecoavam, doridos:

Yo no soy de esta tierra

no conozco a nadie.

El que jisiera un

bien por mis niños

Dios se lo pague.

Nada de inusual na sala de espera do posto da Guardia Civil de La Peza... excepto, talvez, um sapato de homem, preto, sem dono, mesmo debaixo do banco corrido.

El Loco Mateo

Mateo de las Heras Carrasco (Jerez de la

Frontera 1839 – 1887?) fez escola como

atribuem o seu nome artístico a uma

sensibilidade muito extrema, outros a

neurose.

UN BON MAITRE D'ARMES

Era ainda um

adolescente quando pratiquei esgrima pela

primeira vez.

Das três

disciplinas de esgrima olímpica, o sabre é a

que apresenta regras de combate ligeiramente

diferentes: por exemplo, é a única que não

admite ataques em

flèche[1],

mas permite, por outro lado, que o toque

seja válido não só quando executado com a

ponta, mas também com própria lâmina da

arma, algo que não acontece com o florete e

a espad... mas reparo que estou a esticar-me

com esta conversa num sentido (tecnicista)

que não me interessa agora para nada. Já o

que me interessa sempre, sim, são as partes

"mais filosóficas" destas actividades mais

brutais. Um pouco como se precisasse de

justificar – perante mim mesmo, sobretudo –

esta minha tendência natural (?) para a

violência... ou, pelo menos, a minha

evidente predilecção por passatempos de

cariz mais... confrontante.

“o objectivo

da esgrima é dar e nunca, de modo algum,

receber.”

Precisei de ler “O

Mestre de Esgrima” de Arturo Pérez-Reverte

para me lembrar que não recordo nada acerca

do meu primeiro instrutor: nome, idade,

nacionalidade... nada. Talvez por isso mesmo

vingou a minha indisciplina adolescente

sobre a disciplina do sabre olímpico e não

mais a voltei a praticar essa arma.

transmitir o valor intrínseco

da vida do que

alguém cujo mister

principal é terminá-la?

Por outro lado, o

valor simbólico do acto do confronto,

ressoa-me sempre muito para além das meras

medições de forças do reino animal. Sim,

porque o resultado natural do conflito é –

sempre –, mais tarde ou mais cedo, o

(re)conhecimento dos próprios limites

físicos. Se, para além disso, for ainda

necessário lidar/gerir uma situação de

derrota face a um adversário

reconhecidamente mais forte, então aí,

entramos no campo da educação cívica... pura

e simples.

E é precisamente

nessas situações de frustração pessoal,

física e intelectual – nesses momentos em

que “morremos um pouco” – que o mestre

d’armas tem o poder de nos ressuscitar, ao

relativizar e transformar as mais amargas

derrotas em lições de vida indispensáveis

para o futuro.

Um bom maitre d’armes é um oráculo.

O OFÍCIO

99% das vezes, as nossas

manhãs não eram assim lá muito produtivas. Há que

dizê-lo.

Além do mais, o termo

"rápido" é praticamente inexistente na linguagem de

Angola. Aliás, ousaria dizer mesmo que a noção de

tempo é, em terras da rainha Ginga, completamente

distinta do resto do mundo.

Obviamente, não é muito difícil de perceber que a pontualidade, essa, para grande tristeza minha, seja de uma subjectividade total na antiga pérola do império português. Mas sejamos justos: como se pode ser pontual num país onde nada funciona?.

— Mandaste-me uma mensagem a cancelar a reunião??? Quando?

— Ontem... às sete e meia.

— Aaaah, f***-se pá... o móvel ficou sem bateria por volta das sete.

— E porque não o recarregaste?

— Quando cheguei a casa já não havia luz.

— E o gerador?

— Está sem gasóleo.

— E não foste comprar mais?

— Fui, mas as bombas estavam fechadas, como é costume...

— E foste a quais?

— Fui só àquela ao pé da minha casa, na avenida.

— E porque não foste a mais?

— Pá, já não tenho muita gasolina no carro.

— Então, na mensagem eu dizia-te que...

Luanda era,

nesses dias, uma cidade complicada. Tirando

uma vez em que demorei "apenas" quarenta e

cinco minutos, às três da manhã (na bomba da

Sonangol ao pé do largo do Lumeji)

nunca me lembro de estar menos de uma hora

na fila para a gasolina. Num dos maiores

produtores de petróleo da África, as bombas

de gasolina estavam amiúde encerradas e sem

combustível e, quando abertas, as filas

estendiam-se por quilómetros, muitas vezes

acabando-se o carburante antes mesmo de

todos os condutores conseguirem abastecer.

Trabalhávamos. Isso. Sim

e trabalhámos bem e até fizemos coisas

interessantes. Infelizmente, para coroar

completamente a frustração, também não me lembro de

um só trabalho que tenha sido publicado — ou

produzido sequer — enquanto lá estivemos. Um

verdadeiro desperdício, mas não tínhamos outra

hipótese. Sem qualquer material profissional, usando

os nossos próprios computadores, internet a vapor e

uma impressora ranhosa do período neolítico,

desunhávamo-nos para conseguir criar, desenvolver e

maquetizar campanhas publicitárias e apresentá-las a

tempo e horas aos clientes que as tinham

encomendado:

CLIENTE

(meio-trôpego e cheirando a whisky) — Ah...

você já aqui está?

.....

* Foto: Verynice e Pula di Bala (Angola 2007)

MALÁRIA, CONSTIPAÇÕES E O BAIRRO DOS BANDIDOS

Éramos os três de sempre: eu, o Verynice e o Pula di bala. E lá estavamos nós, ainda nem era manhã, à porta de uma clínica privada, muito fora da nossa zona de conforto, no meio do largo dos candongueiros do musseque do Cazenga, uma dezena de quilómetros a sul... A sueste do centro de Luanda.

Pagar? Para a empregada ir ao médico? Que ideia ridícula. Se ela não conseguia trabalhar, o melhor seria arranjar outra pessoa para o cargo.

Recordo-me perfeitamente do dia em que pensei que tinha malária.

Felizmente, não era malária.

Em 2007,

nesse mesmo ano, em Portugal

cresceu 2,5%.

o PIB de Angola cresceu

CATORZE PORCENTO.

A realidade da malária, porém, é muito mais séria, sobretudo para quem não vive num Bairro Azul como nós vivíamos, mas leva uma vida inteira no meio do fedor misturado de água podre, terra suja e merda pura que cobre as ruas sem nome dos bairros de lata de Luanda.

Será talvez curioso comentar nesta altura que, quando posteriormente informámos os nossos empregadores da forma como tínhamos passado essa manhã, fomos rispidamente repreendidos pelo nosso gesto perfeitamente inconsciente: arriscar-se assim num bairro assim — para mais, para levar a criada à clínica — era indesculpável e um completo absurdo.

— E os bandidos? Não pensaram nisso, claro. Lembram-se? Isto aqui não é Lisboa.

Os bandidos, claro. Os famosos bandidos de Luanda. Pois não sei. Não vimos.

Vimos, um pouco depois das seis, diria eu — ainda mal o sol começava a sua escalada quotidiana pelo azul acima — as centenas, os milhares de angolanos, vindos de todos os pontos cardeais à nossa volta, a desaguar como um rumor, no largo dos candongueiros.

Vimos, numa maré agitada por ondas azuis e brancas, mar alteroso acolhendo o rio de murmúrios matinais, os ditos candongueiros... A carregar duas mamãs e mais seis estudantes e mais três kotas e mais os sacos e mais as bilhas de gás e mais o cão e mais duas cabras. Bem arrumados ainda iam cabiam mais três — mas os onze clientes, amontoados pelos oito lugares disponíveis — protestavam que não eram gado.

Vimos o pó habitual: matinal, fino e teimoso; persistente e insolente.

Vimos corpos magros e secos, sorrisos sérios, olhos desencantados, cegos para ver mais longe do que o aqui.

Vimos um verdadeiro exército com ordem de marcha. O exército das empregadas com malária e da criadagem variada das casas dos grandes patrões brancos da Luanda asfaltada.

Bandidos, ainda não seria dessa.

.....

* Foto: a parte "boa" da

cidade. Luanda, 2007

foto por Beth Balbon / wiki commons

A SINETA

Devo ter batido

um recorde qualquer, com toda a certeza, pois

detestei aquele bardamerdas desde o primeiro

segundo em que o vi.

M

ainda sou a mesma!

Livre e esguia, filha eterna de quanta

rebeldia

me sagrou.

Mãe-África!

ALDA LARA

(1930–1962)

Sentada à entrada da

"favelinha" — como chamávamos à rua sem

saída onde se situava o escritório — Mamã

África, presenteava-nos todos os dias, logo

pela manhã, com um sorriso franco e branco.

Ali, na berma do passeio, com uma pequena

fogueira de pedaços de madeira e carvão

aprisionada entre umas pedras e uns pedaços

de tijolo, a Mamã vendia, a quem quisesse

comprar, a mandioca que cozinhava a toda a

hora numa frigideira enorme e preta.

Vai pr'a tua terra, branco filho-da-puta!!

logo na primeira semana, por um jovem habitante de Luanda).

Depois, surgiu a

maldita da sineta.

E aquilo foi-me

enchendo o bucho.

— Não é tarde nem

é cedo. — disse-lhe em voz baixa — tu vens

já comigo.

Ao som de mil aplausos

retumbantes,

Entre os netos da Ginga,

meus parentes,

Pulando de prazer e de

contentes —

Nas danças entrarei d'altas

caiumbas.

Luís

Gama

(1830-1882)

O Pula di bala

sugeriu que fossemos até à Baía de Luanda e,

num cerimonial meio-punk, atirássemos a

porcaria do badalo para o meio do oceano.

Mas eu disse-lhe que não.

— Mamã, tenho um

presente para si. Para atrair mais clientes.

A satisfação nos olhos, a alegria emocionada na voz, só podem ser comparadas com o prazer que me causou, durante todo o dia, o som celestial da sineta entrando pela janela — propositadamente aberta — do escritório.

MANTORRAS PRISIONEIRO

11 de março de

2007, domingo.

— Amanhã tenho de

ir para o Cacuaco, mas eles, até hoje que é

domingo e tudo, andavam à caça de

portugueses. Tudo por causa daquele filho da

puta...

Com a voz

arrastada por um soluço, por fim, lá

consegue ganhar coragem para mostrar o seu

medo. Por entre as lágrimas, as palavras

agora escorrem-lhe também,

descontroladamente, pela face abaixo:

— Eu não quero ir

trabalhar, amanhã. Porra, não quero. Não

quero acabar na esquadra de Luanda. Filhos

da puta.

E eu, que sempre

tanto prezo a minha eloquência, não encontro

nada para lhe dizer. Ainda penso em

contar-lhe como o Verynice e o Pula di bala

foram penteados[1],

hoje mesmo, a caminho da Ilha de Luanda, mas

tenho bom senso de, por uma vez, manter a

minha bocarra fechada. Ele acaba o cigarro

entre soluços silenciosos e volta para

dentro; apercebendo-me que já perdi o

pôr-do-sol, sento-me no chão da varanda.

Encostado ao muro, suspiro e acendo o

milésimo Jogador do dia... e o primeiro da

noite. Que tabaco horrível: seco, sem

pontinha de sabor. Parece palha.

Nunca atribuas à maldade algo que pode

ser

No dia 5 de março

de 2007, aproximadamente às 09:40 da manhã,

o cidadão angolano Pedro Manuel Torres, mais

conhecido como Mantorras, ponta-de-lança do

Benfica, foi apanhado numa operação stop na

Torre da Marinha, no Seixal, quando se

dirigia para o Centro de Estágio do Benfica.

Já em Luanda, a

narrativa foi muito diferente. Durante toda

essa semana, os boatos sucediam-se a uma

velocidade supersónica: preso, algemado,

sovado, torturado... No imaginário popular,

não houve violência ou abuso ou humilhação

que o pobre Mantorras não tivesse sofrido,

nesses dias.

Na sexta-feira,

dia 9, o Ministro da Administração Interna

angolano decreta pela televisão que, a

partir desse momento, as cartas de condução

portuguesas deixam de ser válidas em

território angolano e, ao mesmo tempo, dá

carta branca a todas as forças policiais de

Angola para implementarem o novo preceito. A

porta estava escancarada para o que seriam

onze dias de verdadeira caça — sem aspas —

aos condutores portugueses.

Na prática,

porém, pouco mudou. Durante estes onze dias,

tirando uma frequência e agressividade

maiores, os polícias de Luanda continuaram a

fazer jus à sua fama de corruptos e a gasosa

— gíria para um pagamento pontual para ser

deixado em paz — apenas se limitou a ter a

tarifa inflacionada.

Claro que houve

alguns exageros. Em situações em que o

orgulho nacional — seja lá isso o que for —

é posto em causa, há sempre alguns

personagens um pouco mais inflamados. Podia

contar-vos histórias (verdadeiras) de

portugueses detidos na ponte do rio Kwanza e

obrigados a sentarem-se à beira da estrada,

debaixo do sol escaldante, durante todo o

dia de sábado... Ou da passeata dos jipes da

polícia buzinando por Luanda e exibindo nas

traseiras, na caixa aberta, dezenas de

"criminosos portugueses" em pânico.

Money makes the world go

around,

POLÍCIA

ANGOLANO — Vocês prenderam

o meu compatriota Mantorras, lá na Tuga.

VERYNICE

(com um grande sorriso) — Não, não, não, ele

já foi libertado. Já. Já foi.

POLÍCIA

ANGOLANO — Não interessa.

Eu agora podia levar-vos para a Esquadra de

Luanda para aprenderem...

PULA DI BALA

— Então... e não há outra maneira de a gente

resolver isto?

POLÍCIA

ANGOLANO — Tens kumbu?

VERYNICE

— Heuu... 50 dólares... ?

POLÍCIA ANGOLANO (dando-lhe um envelope branco) — Põe todos aí dentro.

[1]

Pagar para não ser molestado pela

polícia;

[2]

Nome popular dado aos membros da

Policia de Intervenção;

.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES

— E vamos ao Elinga

esta noite, certo? — diz-me ele, antes de

voltar a entrar na casa.

Fico sozinho na

varanda das traseiras da "casa de passagem"

que nos serve de escritório e acendo um

Jogador, sem nunca deixar de olhar para

paisagem que se estende agora sob o meu

fumo. A varanda tem vista para uma rua que,

noutros tempos certamente, deve ter sido o

orgulho dos seus habitantes. Como inúmeras

ruas da chamada "parte asfaltada" de Luanda,

é estreita e as casas térreas, de um lado e

de outro da artéria, quase todas apresentam

na parte da frente, restos do que deve ter

sido um pequeno jardim murado. Sem que o

consiga evitar, o meu Bom João natal vem-me

imediatamente à memória.

Mas aqui a realidade

é bem diferente:

"— Luanda não é como

Lisboa.

E assim ficámos — eu,

o Pula di bala e o Verynice — durante uns

dois dias ou coisa que o valha, reféns dessa

recém-adquirida ignorância, por detrás dos

muros altos de uma enorme casa no Bairro

Azul, escondidos dos bandidos, usufruindo

apenas da nossa companhia e da dos

engenheiros da empresa. Na verdade, nem

isso. Os tipos com quem partilhávamos a casa

deitavam-se religiosamente às oito da noite,

visto terem de se levantar todas as matinas

por volta das cinco para enfrentarem — pelo

menos, pelo menos — umas três horas de

trânsito selvagem, com o único objectivo de

percorrem os modestos vinte quilómetros que

separavam o Bairro Azul do armazém-sede da

empresa situado no Cacuaco, logo ali a

seguir às antigas instalações da refinaria

de Luanda.

Felizmente, ao

segundo ou terceiro dia, um conhecimento

externo à empresa, mencionou a existência de

"um sítio muito louco" chamado Elinga. O

Elinga Teatro, bem no coração da cidade e

aberto a partir das oito da noite,

tornou-se, desde o primeiro momento em que

lá pusemos os pés, o nosso poiso, o nosso

segundo lar, o meu oásis.

Em caso de dor, dance.

(Grafitti

na parede do Elinga Teatro)

Ou, no meu caso,

beba. As quantidades industriais de todos os

tipos de bebidas alcoólicas que lá consumi e

a sofreguidão com que o fiz, atestam bem

como "oásis" é a palavra que mais

adequadamente descreve a minha relação com o

local.

— Hei, amigo. Pula di

bangô. Amigo.

Uma voz de criança

faz-me voltar à varanda do escritório. Olho

para baixo e uns dos inúmeros miúdos da rua,

talvez com uns sete ou oito anos, olha-me

ansiosamente, enquanto tenta a sua sorte:

— Amigo, tem uma

maçã?... Dá uma maçã, dá.

BEM-VINDO A LUANDA

O fedor.

Foi a primeira

coisa que senti. Como um soco. Ainda as

portas do avião não estavam completamente

abertas e já o meu estômago se dobrava sobre

si próprio e, com muita dificuldade, lá

conseguia evitar que os meus primeiros

momentos em África coincidissem com o meu

primeiro vómito do ano de 2007.

Nos três meses

que se seguiram, seguindo o adágio popular

que diz que, com o tempo, nos habituamos a

tudo, acabei também eu por me habituar

àquele cheirete húmido, fétido e

omnipresente. Habituei-me também a não

esperar nada do que tinha esperado em

qualquer outro dos lugares onde já tinha

estado. Coisas simples como água, luz, sei

lá eu... gasolina, segurança.

Mas para falar

verdade, o pior foi ter de me habituar a

imensas outras coisas que nunca pensei que

seria capaz:, nomeadamente, às pessoas em

pedaços, mendigando pelas ruas entupidas de

jipes e carros de luxo; sem mãos, sem

pernas, braços... sem metade da cara.

Habituei-me a conviver com a miséria humana

numa escala como nunca tinha visto antes.

Habituei-me... não me habituei nada. Quer

dizer, habituei-me apenas a olhar pro outro

lado.

EU – Estás

aí há uma dezena de anos, como é que é a

vida aí?

Dormi a quase

totalidade desse voo nocturno de Lisboa para

Luanda.

FUNCIONÁRIO

– Hoje ieufhawek reljfi um cafezinho.

Ele, fazendo uma

cara misto de cansaço e paciência,

esclareceu-me, por fim:

FUNCIONÁRIO

– Hoje eu ainda não bebi nenhum cafezinho.

EU

– (sem perceber) E...?

FUNCIONÁRIO

– Tens dinheiro?

Olhou para mim.

Olhou para o meu passaporte na mão esquerda.

Olhou para o carimbo levantado na mão

direita. Repetiu, em voz alta:

FUNCIONÁRIO

– Tens dinheiro?

Balbuciei que sim, que tinha 5 euros. Perguntou-me se eram 5 euros em moedas ou em notas. Disse-lhe que era uma nota. Ordenou-me que lha desse, o que eu fiz. Depois, passados alguns segundos (suponho) que pareceram uma eternidade, misericordiosamente, aquele filho de uma grandessíssima puta, lá fez o favor de carimbar o meu maldito passaporte.

O MAU EMIGRANTE

Traduzo. Nunca

penso em inglês.

Pelo menos, nunca coisas

sérias.

Os meus pensamentos involuntários

criados em língua inglesa são sempre (e

apenas?) sound-bites, provavelmente

recuerdos

inconscientes e involuntários de milhentos

filmes americanos e de letras de músicas rap

— onde abundam os "fuck", os "shit", os

"motherfucker" e outras pérolas semelhantes

— obviamente ofensivas para os nativos da

língua de Shakespeare.

“estes

imigrantes são como baratas (…)

Na minha família, a

emigração — sobretudo a da "época de ouro"

do êxodo lusitano para fora de portas, nas

décadas de 60 e 70 do século passado — é uma

instituição com alicerces tão profundos

quanto remotos: da Europa (Bélgica, França,

Holanda, Suécia, por exemplo) aos

continentes americano e africano (Brasil,

Venezuela, Canadá, EUA, Angola e África do

Sul) e, passando ainda além da Taprobana,

até na desgraçadamente longínqua

Cangurulândia. E isto são apenas os sítios

que a minha mãe se lembra.

— Aquela casa além

foi mandada construir por uma prima do teu

pai, a Guilhermina, dos Lentiscais, que está

na Austrália e que casou com um moço (de ali

de ao pé, do Esteval dos Mouros) chamado

Manel dos Cucos.

Ou uma coisa assim

desse género. Aliás, os nomes dos primos

emigrantes da família são sempre "muito

algarvios", nomes como Gregório, Arsénio

(que nome espectacular), Patrício e Inácio;

frequentemente casados com Quitérias,

Zélias, Amélinhas e Felisminas. Eles e elas

oriundos de lugares cujas designações

parecem sempre falsas ou inventadas à

pressa: Almeijoafras de Baixo, Monte do

Parral, Cerro da Monchina, Casa dos Pires...

Mas, como se vê, todas dignas de figurar nas

palavras cruzadas do jornal da Associação

Portuguesa de Toponímia.

Todo o imigrante

que aqui chega devia ser obrigado a aprender

inglês

Começa que não

consigo aturar esta estrangeirada durante

muito tempo. Tudo bem, eu também já reparei

que, como vivo e trabalho no estrangeiro, as

probabilidades de me cruzar com estrangeiros

são (bastante) elevadas... Eu sei, eu sei...

Mas é mais uma questão de tempo. O que quero

dizer é que, ao fim de dois anos (mais mês,

menos mês) fora de Portugal, tudo me começa

a irritar: a começar pela língua, lá está.

Juro, nunca percebi

como os meus familiares emigrantes conseguem

meter tanta estrangeirice no seu discurso,

enquanto eu não quero ter de falar inglês

nem em Inglaterra. Eles, não; eu bem que os

ouço aí, em Portugal, quando falam uns com

os outros: em cada três palavras, uma é em

português, uma na língua do país onde estão

emigrados e a terceira, acho eu, em klingon.

No próximo mês, "o bom emigrante".

UMA DERROTA ENSINA MAIS DO QUE MIL VITÓRIAS

(2ª parte)

(Primeira entrevista de emprego em Woodlands ― Hospital de Saúde Mental em Hastings, Reino Unido).

EU (apanhado de surpresa) ― Heuu... bom, assim de repente, não sei...

ENTREVISTADOR ― Exacto, Jóyâcueimmeh. Exacto. Essa é resposta certa! Exacto.

Não foi capaz de dizer com uma qualquer percentagem de certeza: foi nessa hora ou nesse dia ou nessa semana... E, um pouco como na anedota verídica contada logo acima, por fora não houve nada que fizesse reparar numa mudança. Por dentro, no entanto, as coisas foram mais complicadas.

Sei que o meu amigo deu por ele sentado numa conversa informal com uma psicóloga nas instalações da Fundação Isabel Blackman em St. Leonards-On-Sea.

Aí, às quintas-feiras ― se a memória não me trai ― a organização Health in Mind patrocinava uma tarde de consultas pro-bono (e, pormenor muito importante, anónimas) com uma série de jovens e não-tão-jovens psicólogos que, muito gentilmente, cediam o seu tempo para ajudar a comunidade, efectuando uma espécie de retrato psiquiátrico, voluntário e gratuito, da população do bairro.

Uma vez, enquanto jantávamos ― às 3 da matina

na sala do pessoal em Woodlands ― o melhor enfermeiro

de saúde mental que conheci disse-me uma coisa assim do género:

"Só há dois tipos de pessoas: umas que têm medo da morte

e outras, da loucura."

Não sei se é verdade ou apenas uma tirada pseudopsicológica, mas esse meu amigo de que vos falo, nesse ano de 2014 (confessou-mo), teve inúmeras vezes ― genuinamente ― medo de estar a enlouquecer.

O acumular de contactos disruptivos que a convivência (quase) diária com os pacientes de Woodlands lhe proporcionava, começou a provocar algumas brechas na sua (já de si não muito famosa) estrutura psíquica.

Para sua defesa, há que ter em conta uma série de factores que contribuíam bastante para a situação; senão, vejamos: encontrava-se numa terra ― para todos os efeitos ― estranha, forçado a comunicar uma língua que não lhe era (nem nunca lhe será) nativa, a trabalhar numa área que nunca tinha sido sequer sonhada nos seus devaneios profissionais mais alucinados; distanciado de todos os que amava, gostava ou simplesmente conhecia... Enfim, longe de tudo aquilo que, uns meros três anos antes, tinham sido as suas zonas de conforto pessoal, social e ocupacional.

E sim, a vida romântica, ou sentimental, do meu amigo ― caso estejam a perguntar-se ― também era uma perfeita merda, nessa altura.

Por isso tudo, talvez, soube-lhe bem, a ideia de ter alguém com quem falar.

E bem queria, mas esta vergonha ― dos homens da Europa do sul? ― de mostrar (qualquer tipo de) vulnerabilidade é mesmo fodida.

Não deixa de ser curioso que podes escrever poesia, prosa ou teatro sobre as tuas fraquezas; podes pintá-las, podes filmá-las, podes musicá-las... olha, compor desde faduchos choradinhos de três minutos a óperas heróicas de três horas, tudo dedicado às tuas misérias mentais e/ou psicológicas que não há qualquer problema: é apenas arte. Está tudo bem. Não é a realidade. É uma grande metáfora. Ele não é assim... Ele tem uma grande imaginação, lá está.

Lá está, podes fazer tudo... Só não podes queixar-te. E quando te queixas, se te atreves a tal, falas sempre como se estivesses a falar de uma terceira pessoa:

― Ah e tal, tenho um amigo que assim e assado...

Mas, também, que diabo, homem que é homem não anda por aí a lamentar-se a estranhos. Come e cala, e aguenta-se à bronca... E, para mais, o quê? Saúde mental e depressão e paranóia e essas paneleirices modernas? Antigamente não havia nada disto. Pareces uma gaja, pá. Tás triste, bebe uns copos que isso passa.

Somos todos machos latinos.

Mas o meu amigo não queria ser macho latino.

Nada disso. Aos cinquenta e poucos anos, queria era finalmente identificar o mal que o atormentava. Fitar a forma exacta do punhal que, traiçoeiro ― sempre cobardemente ―, lhe esfaqueava a lucidez e a sangrava até que, da realidade, não lhe sobrassem mais do que dúvidas.

Voltou para casa, derrotado.

Silenciado pelo medo de falar e pela vergonha do seu silêncio.

Deu por si, sozinho na segurança do seu quarto, adornado com um adereço improvisado e, como quem busca preservar uma lição de vida inestimável, decidido

a fotografar a sua vergonha, a sua loucura.

Mas só por fora:

UMA DERROTA ENSINA MAIS DO QUE MIL VITÓRIAS

(1ª parte)

Acerca de uma

doente mental, dizia-me o patrício da Fuseta

assim:

No meu CV

costumava descrevê-la assim: "permanecer,

tanto quanto possível, mentalmente são,

enquanto se ajuda pessoas que (pelos motivos

mais variados) têm alguma dificuldade em

fazer isso mesmo;"

Pode ser

extremamente frustrante ser AAM de saúde

mental e, neste caso, foi mesmo! Até porque,

como já dizia o outro

Pois também eu

nunca antes tinha sido agredido no exercício

das minhas funções.

Que porra! Não

podia ter sido nos queixos do outro imbecil

da Fuseta?

NOTA

FINAL: tenho sempre imenso receio

que estas palavras que escrevo acerca da